Gedanken über Tango Unterricht | 27. Teil B

Teil B) Die Ad-hoc-Improvisation im Tango-(Anfänger)-Unterricht

In diesem Teil geht es um die ad-hoc-Improvisation auf der Tanzfläche – und darum, wie man sie im Unterricht vermitteln kann.

Die zentrale Frage lautet: Was braucht ein Tango-Paar, um sich in einer vollen Ronda sowohl musikalisch als auch räumlich angemessen zu bewegen?

Darüber hinaus möchte ich auf die von mir beobachteten, unterschiedlichen Motive beim Tanzen von Figuren eingehen. Viele Tänzer:innen übersehen bei Figuren und Sequenzen deren funktionale Bedeutung als räumliches Manöver. Stattdessen betrachten sie die Figur an sich als das Wesentliche, das spielerische, qualitative Element des Tangos – und vernachlässigen dabei häufig die musikalische Komponente.

Wenn ich mir das Repertoire vieler Tänzer:innen auf Milongas und Encuentros anschaue, scheint es sich auf einige wenige Standards reduziert zu haben: ocho cortado, rebote, back ocho und deren Variationen – viel mehr ist oft nicht geblieben.

Wollte ich meine Schüler:innen lediglich auf den Tanzalltag in Milongas vorbereiten, würden diese Elemente ausreichen. Der Rest wäre: üben, mit wechselnden Partner:innen und zu unterschiedlicher Musik.

Doch da die musikalische Umsetzung der verschiedenen Epoca de Oro-Interpreten (wie D’Arienzo, Di Sarli oder Tanturi-Campos) bei den meisten Paaren ohnehin kaum beachtet wird – und viele Tänze unabhängig von der Musik gleich aussehen – müsste sich der fortgeschrittene Unterricht eigentlich auf Musikalität konzentrieren: auf Pausen, Synkopen, Verdopplungen.

Doch diese habe ich bereist in einem gesonderten Kapitel beschrieben.

Aber ich sehe darüber hinaus Bedarf, den Blick über den Tellerrand des „kompatiblen Massentangos“ hinaus zu richten – hin zu dem, was im sozialen Tango oft zu kurz kommt:

ein persönlicher Stil, eine klare körperliche Ausdruckssprache und ein vertieftes Bewegungsverständnis, das über bloßes Vor- und Nachtanzen hinausgeht.

Kurz gesagt: alles, was den Tango wieder individueller macht.

Die räumliche Komponente bei Figuren

Was viele Tango-Schüler:innen nach einiger Zeit im Unterricht feststellen, ist, dass sie mit dem im Kurs gelernten Figurenmaterial auf der Milonga oft wenig anfangen können. Dort wird meist ganz anders getanzt – und viele erfahrene Paare bewegen sich erstaunlich ähnlich, mit einem überschaubaren, aber sehr funktionalen Repertoire.

Glaubt ihr nicht? Dann fragt einmal die Anfänger:innen, die sich auf einer vollen Milonga-Piste zurechtfinden mussten.

Ich möchte hier keine pauschalen Urteile über Tango-Unterricht fällen – es gibt selbstverständlich sehr gute Schulen, die ihre Schüler:innen gezielt auf das freie Tanzen vorbereiten. Diese arbeiten jedoch meist nicht mit langen Schrittsequenzen, sondern mit kleinen Bewegungseinheiten oder „Bausteinen“, die flexibel miteinander kombiniert werden können.

Allerdings werden Figuren nur selten unter räumlichen Gesichtspunkten vermittelt. Meist dienen sie eher als spielerisches Element, um die Schüler:innen überhaupt in Bewegung zu bringen. Nur selten werden sie von Beginn an mit den Bedingungen einer gefüllten Tanzfläche konfrontiert – etwa damit, dass der Tanzfluss jederzeit durch andere Paare unterbrochen werden kann und man in der Lage sein sollte, die Bewegung aus der gerade entstandenen Situation und Schrittposition heraus fortzusetzen.

Gerade deshalb sollte der Unterricht von Anfang an mit den räumlichen Gegebenheiten beginnen. So lernen die Tänzer:innen ihre rollenspezifische Orientierung kennen:

Die Folgenden, deren Orientierung sich primär auf den Partner bezieht, und die Führenden, die zusätzlich den äußeren Raum der Piste sowie die räumliche Beziehung zur Partnerin berücksichtigen müssen.

Im Grunde müssen Führende beim Tanzen auf einer Ronda-Linie ständig triangulieren: Sie bringen ihre eigene Bewegungsrichtung, die Linie der Partnerin und einen Fixpunkt im Raum in Einklang.

Doch nur wenige geübte Paar können das: die meisten Paare lassen sich hingegen räumlich treiben, weil sie alle Bewegungen nur noch auf den Partner beziehen und nicht auch noch auf eine gemeinsame Linie im Raum.

Falsche Vorbilder für ein Figuren-Verständnis auf Pisten

Viele Tango-Showpaare tanzen auf einer völlig freien Bühne und können ihren Tanz auf optische und musikalische Höhepunkte zuspitzen – auf das, was im Showkontext beeindruckt: Dynamik, Virtuosität, tänzerische Komplexität.

Dadurch entsteht leicht der Eindruck, dass es beim Tangotanzen vor allem auf Vielfalt und technische Raffinesse ankommt.

Dabei wird jedoch oft vergessen, dass diese Paare nicht in einer Ronda tanzen, sondern sich räumlich völlig frei bewegen können.

Diese Tatsache führt leicht zu einem verkürzten Figurenverständnis:

Während ein Show-Paar jede Figur als Ausdrucksmittel künstlerischer Gestaltung nutzt, muss ein Paar auf einer vollen Tanzfläche die Figur stets in einen räumlichen Zusammenhang bringen – als Teil einer fortlaufenden Bewegung im begrenzten Raum.

In der Folge bekommen die Figuren auf einer Piste einen fast rein funktionalen Charakter: Sie dienen weniger der Zurschaustellung als vielmehr dem Navigieren und Kommunizieren im gemeinsamen Bewegungsfluss.

Insofern müssen wir bei Figuren zwischen künstlerischen und räumlich-funktionalen Aspekten unterscheiden.

Ein einfaches Beispiel: Bei einer Drehung müsste jeder Schritt so angepasst werden, dass er sich in die Bewegungsrichtung der Ronda einfügt – insbesondere dann, wenn der Tanzfluss ein Aufschließen oder Ausweichen erfordert.

Ein solcher Umgang mit Raum verlangt nach weit mehr als dem bloßen Abrufen von Figuren.

Er setzt ein feines Gespür für Bewegung, Orientierung und vor allem für den Moment voraus – also genau das, was wir Improvisation nennen.

Improvisation bedeutet im Tango nicht Beliebigkeit, sondern das bewusste Reagieren auf räumliche, musikalische und partnerschaftliche Impulse. Sie ist die Fähigkeit, das, was gerade geschieht – sei es eine Unterbrechung im Tanzfluss, eine rhythmische Akzentverschiebung oder eine plötzliche Richtungsänderung der Partnerin – in eine stimmige Bewegung zu verwandeln. Dieser eigentlich bedeutende Unterschied zum „Freestyle-Tango“ setzt wirkliche Übung und Können voraus. Beliebigkeit wird hier wohl mit Freiheit verwechselt. Denn wirkliche Freiheit muss man sich erarbeiten.

Damit wird Improvisation zur eigentlichen Kunst des sozialen Tangos: Sie verbindet das funktionale Tanzen in der Ronda mit dem persönlichen Ausdruck, mit Musikalität und spontaner Kreativität.

Die geschlossene Umarmung erweitern – Wege aus der kreativen Enge

Wie man bei diesem anspruchsvollen Unterfangen auch noch eine geschlossene Umarmung als feste Vorgabe einhalten soll, bleibt einmal dahingestellt.

Tatsache ist: Die meisten Paare scheitern genau an diesem Punkt – der Versuch, räumliche Anpassung, musikalische Reaktion und eine stabile Umarmung zugleich zu bewahren, überfordert viele.

Stattdessen werden nur die Köpfe zusammengeschoben, und stereotype Muster – etwa rebotes in Verbindung mit ocho cortados – in Endlosschleife aneinandergereiht.

Gerade deshalb sollte im Unterricht die Umarmung als dynamisches Element verstanden und vermittelt werden – nicht als starre Form, sondern als lebendige Verbindung, die sich den Bewegungen anpasst, ohne den Kontakt zu verlieren.

Nur wenn die Umarmung flexibel in ihrer Spannung und „Atmung“ bleibt, kann sie sowohl Nähe als auch Bewegungsfreiheit ermöglichen.

So wird sie vom bloßen Rahmen zum eigentlichen Kommunikationsraum zwischen den Partner:innen – einem Raum, in dem Improvisation überhaupt erst entstehen kann.

Die Schritte der Partnerin verstehen – Reaktionen und Optionen im Tanz

Wenn ein Paar in der Linie einer Ronda tanzt und der Tanzfluss plötzlich unterbrochen wird, stellt sich die Frage nach einer ad-hoc-Reaktion.

Eine Möglichkeit wäre, den Schritt durch Schließen mit einem halben Schritt zu beenden, oder einen Wiegeschritt einzuleiten, der als Eingang in eine anschließende Drehung dienen kann.

Entscheidend ist dabei die situative Analyse:

Mit welcher Schrittposition wird das Paar von einem anderen Paar als Hindernis überrascht?

Welcher Fuß befindet sich in Tanzrichtung – der innen oder der außen zur Ronda gelegene?

Oder anders gesagt: Befindet sich der aktive Fuß auf der geschlossenen oder der offenen Umarmungsseite?

Je nach Seite ergeben sich unterschiedliche Positionen und Reaktionsmöglichkeiten für die Folgende:

Zur einen Seite kann sie vorwärts oder rückwärts kreuzen, zur anderen mit einem Seitwärtsschritt öffnen.

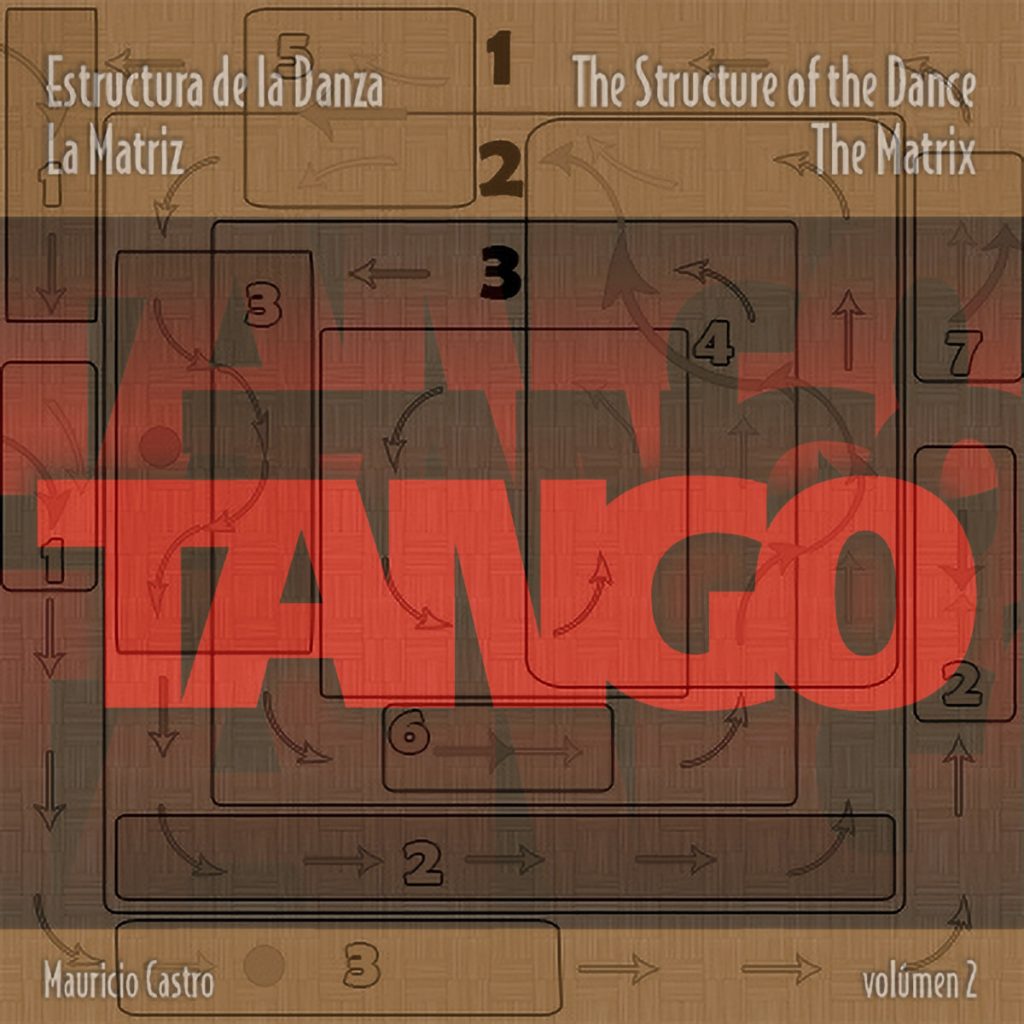

Hier wird die Bewegungssprache nach Mauricio Castros „Struktur des Tangos“ besonders hilfreich – sie erlaubt, Bewegungen zu benennen und zu verstehen.

Denn: Eine Bewegung, die man benennen kann, kann man auch begreifen.

Wenn man nun beide optionalen Schrittpositionen als mögliche Richtungswechsel zurück in Tanzrichtung nutzt, entstehen unterschiedliche kleine Sequenzen:

Zur einen Seite etwa eine seit–seit-Kombination, zur anderen Seite rück–rück, vor–vor, vor–rück oder rück–vor.

Lässt man diese Kombinationen im Wechsel üben, entsteht ein umfangreiches Schrittmaterial, das nicht nur räumlich variabel, sondern auch didaktisch motivierend ist – ein echtes Werkzeug zur Entwicklung von Improvisation.

Stellt man nun einen spiegelseitigen Ablauf als Aufgabe, hat das Paar mit jedem Fuß in Tanzrichtung geeignete Antworten als Reaktion auf das Hindernis.

Wenn man die Bewegungen nun genauer betrachtet, lassen sich die Kombinationen rück–rück, vor–vor, vor–rück und rück–vor differenzierter verstehen.

Zwei davon – vor–vor und rück–rück – entsprechen nämlich den klassischen Vorwärts- und Rückwärts-Ochos.

Hier wird der Unterschied zwischen einer funktionalen und einer künstlerischen Schrittbeschreibung deutlich:

In der künstlerischen Sprache spricht man von Ochos – sie beschreibt das Bild, die Form der Bewegung.

In der funktionalen Sichtweise hingegen handelt es sich schlicht um Richtungswechsel innerhalb der Fortbewegung.

Die beiden anderen Kombinationen – rück–vor und vor–rück – werden als alteraciones bezeichnet.

Sie beschreiben keine Figur im engeren Sinn, sondern einen Wechsel der Tanzrichtung im Raum, also ein dynamisches Reagieren auf äußere Gegebenheiten – ein zentrales Element improvisierter Bewegung.

Stellt man nun den Ablauf spiegelbildlich als Übungsaufgabe, entsteht für jede Schrittposition – also für jeden Fuß, der sich in Tanzrichtung befindet – eine mögliche Reaktion auf ein Hindernis.

So lernt das Paar, aus jeder Situation heraus eine funktionale Lösung zu finden, ohne den Tanzfluss zu verlieren.

Diese Art zu üben fördert nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern auch das gemeinsame Verständnis von Bewegung, das für echte Improvisation unerlässlich ist.

Improvisation als Ergebnis von Raumwahrnehmung, Musik und Kommunikation

Improvisation im Tango ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat bewusster Wahrnehmung und Kommunikation.

Sie entsteht dort, wo beide Partner:innen nicht nur ihre eigenen Bewegungen kennen, sondern auch die möglichen Reaktionen des anderen antizipieren und in den Raum einbetten können.

Räumliches Bewusstsein, funktionales Denken und musikalische Präsenz bilden dabei eine Einheit.

Je besser ein Paar versteht, wo es sich auf der Piste befindet und wie die Bewegungen miteinander korrespondieren, desto freier wird das gemeinsame Tanzen.

Improvisation bedeutet also nicht, etwas völlig Neues zu erfinden, sondern im Moment aus den vorhandenen Möglichkeiten zu wählen – abgestimmt auf Raum, Musik und Partner:in.

Sie ist weniger Ausdruck von Kreativität im Sinne des Neuen, als vielmehr eine Kunst der Wahrnehmung und Reaktion.

Wenn diese Haltung im Unterricht vermittelt wird, verändert sich der Blick auf den Tango grundlegend:

Figuren verlieren ihren Selbstzweck, die Umarmung wird lebendig, und Bewegung wird zu einem gemeinsamen Dialog.

Genau dort beginnt das, was Tango im Kern ausmacht – eine improvisierte, geteilte Bewegung im Raum.

Fazit

Ich habe in diesem Beitrag versucht, die Grundlagen eines Improvisations-Unterrichts im Tango zu umreißen. Dabei geht es mir nicht um ein dogmatisches System, sondern um ein Bewusstsein für Bewegung, Raum und Kommunikation.

Natürlich können Missverständnisse entstehen, besonders wenn man Bewegungsbeschreibungen aus dem Zusammenhang reißt oder rein theoretisch liest.

Ich möchte jedoch darum bitten, diese Gedanken nicht – wie es leider gelegentlich geschieht – vorschnell als „Käse“, „Geschwurbel“ oder „Unsinn“ abzutun.

Wer so reagiert, übersieht den eigentlichen Kern meiner Bemühungen: den ehrlichen Versuch, den Tango im Unterricht verständlicher, lebendiger und individueller zu vermitteln.

Kritik ist willkommen – doch sie sollte, wie der Tango selbst, auf Respekt, Aufmerksamkeit und Dialog beruhen.

Vielleicht ist genau das der Kern des Unterrichtens: nicht Schritte beizubringen, sondern Bewusstsein für Bewegung zu wecken.

5 thoughts on “Gedanken über Tango Unterricht | 27. Teil B”

Schreibe einen Kommentar Antwort abbrechen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Ich möchte hier etwas anmerken, was nicht direkt zum Thema zum Thema Ad-Hoc-Improvisation beiträgt, aber für die Praxis davon sehr wichtig ist.

Die Herausforderung, die du beschreibst – den Überblick zu behalten über die Bewegungsmöglichkeiten, den Raum, den/die Partner/in und die Musik – kann ziemlich viel Stress oder sogar Dauer-Stress beim Tanzen mit sich bringen. Deshalb finde ich es wichtig, den Schülern die nahezu unendliche Freiheit im Timing nahezubringen, die der Tango uns gibt.

Wir haben jederzeit die Möglichkeit, eine Pause zu machen. Pausen sind nicht nur Aktionen, die die Musik uns nahelegt, sondern sie können auch aus dem Tanzfluss und seinen Stockungen und Schwierigkeiten entstehen bzw. zweckmäßig eingefügt werden: Wenn wir als Führende die Folgende einen Moment lang verloren haben, wenn wir überlegen müssen, wo es im Raum weitergeht und wie mit welchen Bewegungen wir fortsetzen wollen – es steht uns jederzeit frei, nicht gleich beim nächsten Taktschlag weiterzutanzen, sondern uns so viel Zeit zu nehmen, wie wir brauchen. Um die Umarmung neu zu organisieren oder unseren eigenen Körper, um durchzuatmen, und dann um uns nochmal in die Musik einzuhören und einen Moment zu finden, der uns einlädt zum nächsten Schritt. Sich klarzumachen, dass wir jederzeit eine Pause machen können, nimmt Stress raus und hilft beim entspannten Improvisieren.

Neulich habe ich in meiner Práctica die Möglichkeit solcher „technischer“ Pausen zum Thema gemacht und extra energiereiche Musik aufgelegt, bei der man eher nicht auf die Idee von Pausen kommt – D’Arienzo Instrumentals von 1939 – und die Leute sollten von ihrer eigenen Bewegung und der Verbindung der Partner aus entscheiden, wann sie den nächsten Schritt machen; und sich vielleicht dafür noch extra Zeit lassen, damit der nächste Schritt zur Musik passt. Das war sehr wirksam und hat zur allgemeinen Entspannung beigetragen..

Herzliche Grüße

Theresa

Liebe Theresa, vielen Dank für den Hinweis auf diesen wertvollen Aspekt, den ich wohl übersehen habe. Bin immer sehr dankbar für solche Tips.

Liebe Grüße von Klaus Wendel

[…] versucht mir vorzuhalten, ich hätte den Satz „Freiheit muss man sich erarbeiten“ auf „dünnes Eis“ gesetzt. Das zeigt vor allem, dass er weder den Satz noch den Gedanken […]

Wie immer ein sehr fundierter, einsichtsreicher Text. Es mag schräg klingen – an manchen Stellen hatte ich so eine Art Resonanzgefühl: Datenvisualisierung war immer einer der Teile meines Berufslebens, die am meisten Spaß gemacht haben. Und an diesen Stellen dachte ich, daß ein paar einfache Grafiken sicher eine gute Ergänzung wären.

Hast Recht. Bin schon dabei passende Grafiken zu gestalten — aber tierische Arbeit. Sind nächste Woche fertig.