Gedanken über Tango Unterricht | 27. Teil A

Teil A) Geschichtliche Entwicklung der Tango-Szene in Deutschland und warum mehrere Lager entstanden?

Bevor ich im Teil 27 B nochmal zum Thema „Improvisation im Tango-Unterricht“ komme, muss ich geschichtlich etwas ausholen, um das in Deutschland vorhandene Missverständnis zwischen „freiem Tanz und Tango-Improvisation“ im historischen Kontext verständlich zu machen.

Ich habe bereits zweimal zum Thema Tango-Improvisation geschrieben, daher gehe ich hier auf bestimmte Aspekte hier nicht erneut ein, sondern auf die Entstehung Tango-Szene in Deutschland seit den 80er Jahren und die Frage: Warum gibt es unterschiedliche Auffassungen über Tanz und daraus resultierende Tango-Lager?

Ich möchte aber in diesem Beitrag nur auf die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg eingehen, und nicht auf die 20er Jahre, in denen sich der Tanz auch schon mal von starren Regeln und Vorgaben emanzipierte.

Der freie Tanz in Deutschland und die Übertragung auf den Tango

Als Anfang der 1960er-Jahre in Deutschland die Ära des Rock’n’Roll endete und die Twist- und später die Beat-Musik mit den Beatles populär wurde, veränderte sich auch im Tanzbereich Entscheidendes: Der Paartanz wurde nicht mehr nach starren Mustern in enger Umarmung oder entsprechender Tanzhaltung getanzt, sondern getrennt – mit völlig freien, unabhängigen Bewegungen. Der Rhythmus wurde nicht mehr nur durch Schritte betont, sondern auch durch Körperbewegungen von Kopf, Armen, Schultern, Hüfte, Knien und Füßen – teilweise unabhängig voneinander. (Ich will aber nicht leugnen, dass es schon lange vorher, in den „Roraring 20th“, solche getrennten Paartänze gab, wie zum Beispiel den Charleston)

Während beim Twist noch bestimmte Bewegungen, die an das körperbetonte Ausdrücken- bzw. treten einer Zigarette erinnerten, typisch waren, konnten sich die Tanzpartner im Beat beliebig bewegen. Stil war prägend, aber nicht standardisiert. Da der Rock’n’Roll einen Bruch mit den steifen Benimm- und Schrittregeln der Tanzschulen darstellte – eine Art Protest gegen den Tanzmuff der Nachkriegszeit mit ihrem autoritären Erbe – war es endlich möglich, ohne Unterricht tanzen zu können.

Das nahm zum Teil absurde Züge an. Ich erinnere mich gut daran, dass meine Eltern die Beatles und die Rolling Stones anfangs allein wegen ihrer Haarpracht ablehnten – und infolgedessen auch ihre Musik. Nur vier Jahre später tanzten die selben Eltern in lässiger Beat-Manier zu denselben Beatles-Titeln, die von James Last allerdings „alters-generationen-tauglich“ zu einem langweiligen Brei à la „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ im Big Band Sound weichgekocht worden waren.

Selbst auf mich als Zehnjährigen wirkte der Versuch, diesen Beatle-Kult nachzuahmen, grotesk. Aber es war ein Zeichen dafür, dass sich der offene „Freestyle-Modetanz“ in der gesamten Bevölkerung durchgesetzt hatte. Wer sich beim Tanzen noch umarmte, war „out“. (natürlich außer den Standard-Turniertänzen)

Nur der „Klammerblues“ – vorwiegend zu „Je t’aime“ von Jane Birkin & Serge Gainsbourg und anderen Pop-Balladen – galt in der Jugendszene als der „Engtanz“ schlechthin. Allerdings standen dabei wohl eher andere Motive im Vordergrund als das Tanzen selbst.

Dass ich an diese Art zu tanzen – in ähnlichem Ausdruck – mal 50 Jahre später auf Tango-Pisten erinnert werden würde, daran habe ich damals im Traum nicht gedacht. Naja, vielleicht war es ja auch die selbe Generation?

Als später der Rock hinzukam, wurde tänzerisch noch expressiver getanzt – auch solo, mit „Head Shaking“, Sprüngen und ähnlichen Bewegungen.

Das führte dazu, dass diese Art zu tanzen sehr schnell langweilig wurde – teilweise auch lustlos –, und mit den „Cool Moves“ und dem „Lässigkeits-Kult“ entstand eine Art „Pseudotanz“, der nur noch der Kontaktaufnahme in Discos diente. Zwar ging man in den 1970er-Jahren wieder dazu über, paarweise Discofox und Lady Bump zu tanzen, doch der freie Tanz setzte sich – bis heute – in Discos und allen Club-Dance-Umgebungen durch. Entscheidend war: Man brauchte keinen Tanzunterricht mehr. Die Fesseln der Tanzregeln waren gesprengt – Freiheit auf der Tanzfläche.

Diese Idee des freien, vorgabefreien Tanzes setzte sich bis in die 1980er-Jahre auch im Tango fort.

Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als in Berlin ca. 1984 die ersten Tangotänzer versuchten, zu Piazzolla, Mosalini, Susanna Rinaldi und Cuarteto Cedrón zu tanzen. Aber nicht nur in Berlin, auch in Stuttgart – in Ute Frühwirths † „Tango Vorstadt“ – versuchte man sich am Tango Argentino mit Bewegungen, die aus dem Tango der 1930er-Jahre abstrahiert waren und alle Klischees des Tangos vereinten.

Nun gab es ein Problem: Man hatte überhaupt keine Vorstellung, wie populär getanzter Tango Argentino eigentlich aussah, denn es gab damals noch kein YouTube, keine Videos, nicht einmal 8-mm-Filme. Und es bleibt somit höchst spekulativ, wenn man behauptet, dass der Tango sich bei wirklicher Kenntnis des tänzerisch so reduzierten „Tango Milonguero“ vielleicht nicht in Deutschland durchgesetzt hätte.

Als dann 1983-85 die ersten Tangotänzer aus Argentinien – wie El Mayoral & Elsa Maria oder Coco Diaz, der in Paris im „Trottoire de Buenos Aires“, einem Treffpunkt der argentinischen Exilanten-Szene, auftrat – nach Berlin kamen, zeigten sie, wie Tango aussehen kann. Aber es war Bühnentanz. „Tango de Salón“ war noch völlig unbekannt.

Juan D. Lange aus Uruguay, der Tango-Pionier in Deutschland, erkannte das Problem. Aus dem, was er in Uruguay gelernt hatte, und mit teils schwer zugänglichen Aufzeichnungen aus Antiquariaten und Bibliotheken rekonstruierte er ein Schrittsystem, das „Tango con Corte y Quebrada“ genannt wurde. (Übrigens nannte auch Carmencita Calderon in einem Interview ihren eigenen Tanzstil, den sie mit Cachafaz tanzte, „Tango con Corte y quebrada.) Dieses Schritt- und Improvisationsmaterial ermöglichte ein strukturelles, gemeinsam abgestimmtes Tanzen in Umarmung auf engem Raum. Es war sehr rhythmisch, sah wirklich nach Tango aus, war in sich logisch nachvollziehbar und erlaubte Ganchos, andere typische Tango-Bewegungen und Drehungen wie die Molinete. Es bildete ein in sich geschlossenes System mit viel Raum für Improvisation. Im Unterschied zu den „Free-Stylern“ war es uns nämlich möglich, alle Element fließend aneinanderzufügen. Aus vielen Städten, in denen die ersten Tänzer versuchten, sich zu Musik von Piazzolla in tango-ähnlichen Bewegungen ein Konstrukt zu basteln, das Tango Argentino ähneln sollte, strömten diese nun zu Juan D. Lange in die Wochenend-Workshops. Sie wurden dort ziemlich schonungslos mit ihrer Unzulänglichkeit konfrontiert. Aber die tänzerische Logik von Juan Langes Tango und seinem Lehrkonzept überzeugten einfach.

Aber es war ein Problem für die Revolutionsfraktion der Rock’n’-Roll-Freedance-Ära, die glaubte, Tango genauso frei umsetzen zu können, wie es Mitte der 60er Jahre beim Beat möglich war: Man musste es leider lernen! Ohne klare Einweisung funktionierte es nicht, der Tango war zu kompliziert für „Do-it-your-self-Anhänger“.

Denn diese Vorstellungen vom Tango als freien Tanz müssen wohl prägend gewesen sein für die Freestyle- Szene – später Neo-Tango-Szene – des Tangos. Denn offenbar schienen viele den Begriff „Improvisation“ mit der fatalen Annahme „alles ist möglich“ oder „irgendwie fummelt man sich so durch“ zu verwechseln.

Das führte schon im Berlin der 1980er-Jahre zu einer Spaltung der Tango-Szene – in Freestyle-Tänzer und traditionell orientierte Tänzer. Ich erinnere mich gut an diese Zeit, auch an einige Protagonisten, die bis heute diesen Freestyle pflegen, zum Beispiel Stefan Wiesner & Ulrike Schladebach (bekannt als „Stravaganza“– Video!), während Brigitta Winkler & Angelika Fischer als erstes Frauen-Tango-Paar sich zunehmend an Coco Diaz und dann an Eduardo Arquimbau orientierten und trotzdem in ihrem Studio in der Hasenheide in Berlin eine Anlaufstelle für Freestyler etablierten.

Dieser Riss zieht sich bis heute durch die gesamte Tango-Szene in Deutschland – heute zwischen der Neo-/Non-Tango-Szene und den EDO-Traditionalisten.

Denn was ich teilweise auf Neo-Tango-Pisten beobachten konnte, war wie ein Dèja-vú mit Blick auf die 80er-Jahre in Berlin. „Wollte sich die Tango-Szene denn gar nicht weiterentwickeln?

Die musikalische Trennlinie

Es gibt jedoch auch verschiedene Typen von Tänzern (eigentlich möchte ich hier niemanden in Schubladen stecken, aber es handelt sich um Menschen, denen ich im Laufe meiner Unterrichtszeit immer wieder begegnet bin), die nicht in der Lage sind – oder sich schlicht weigern? – wenigstens den Grundschlag, den compás – geschweige denn den Rhythmus – der EdO-Tango-Musik als Grundlage des Tangotanzes zu hören oder umzusetzen.

Dieses entscheidende musikalische Element, das die Abstimmung und das Bewegungstiming eines Tango-Paares bestimmt, ist das Trennende der Tango-Lager. Und der Umstand, dass Tango-Bewegungen und Schritte der sicht- und fühlbare Ausdruck der Musik-Akzente sind, wird von einem großen Teil der Neo-Szene schlichtweg ignoriert. Ich habe es schon öfters so ausgedrückt: „Neo-Tango sieht oft aus wie Tango-Bewegungen, während Musik läuft. Musik und Bewegungen wirken deshalb nicht aufeinander bezogen.“

Es beruht auf einem unterschiedlichen Verständnis von Tanz, bei dem der Begriff „Improvisation“ oft mit „willkürlich“ – im Sinne von frei von Musik und Struktur – verwechselt wird.

Choreografische Figuren führten in eine Sackgasse

Als Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre einige Gastlehrer – wie Eduardo Arquimbau und Antonio Todaro – begannen, feste Figurenabläufe, also choreografische Bühnenelemente zu unterrichten, wurde es in Berlin mit der Improvisation auf Tango-Pisten noch schwieriger. Denn wie sollte man diese langen Schrittpakete auf der Tanzfläche umsetzen?

Hier entstand das erste Missverständnis: Während man in Argentinien diese festen Schrittabläufe nur als Lehrpakete betrachtete, die man anschließend auseinandernehmen und in das eigene Schrittsystem integrieren musste, verstand man sie in Europa als festgelegte Figuren ohne Optionen. Man versuchte, sie auf freier Tanzfläche zu tanzen – und scheiterte damit. Dieses Missverständnis hält sich bis heute in manchen Köpfen: Denn Figuren zu unterrichten bedeutet ja nicht, dass man diese Figuren auch 1:1 unverändert tanzen soll.

Inzwischen hat man jedoch erkannt, dass solche Lehrpakete im Unterricht lediglich Bewegungsoptionen eröffnen, die man später an die jeweilige Tanzsituation anpassen sollte.

Tango Nuevo – die Tango Revolution, die in der Community verpuffte

Als Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre das Trio Salas, Naveira & Frumboli die Schrittstruktur des Tangos analysierte und „aufbohrte“, um die Bewegungsoptionen verständlicher zu machen, entwickelte sich der Tango in der Showszene explosionsartig. Die Schrittvielfalt wurde zwar erweitert, die Dynamik und die Möglichkeiten der Improvisation vervielfachten sich. Aber obwohl auch viele Amateur-Tänzer und Tango-Lehrer bei diesem Trio Unterricht nahmen, wurde ihnen von diesen dreien die Essenz der entscheidenden Tango-Analyse – also die eigentliche Entschlüsselung der choreografischen Struktur – verschwiegen. Erst Mauricio Castro adaptierte dieses System (das Trio warf ihm jedoch vor, es gestohlen zu haben und verweigerten die Veröffentlichung dieses Systems) machte sie der Öffentlichkeit zugänglich und versuchte, es mit seinem Franchising-System „Tango Discovery®“ sowie den drei Büchern „Die Struktur des Tangos“ in Deutschland und anderen Ländern zu vermarkten. Ich dachte zunächst, es wäre das Ende der Tangoschul-Ära für fortgeschrittene Tänzer:innen, denn wenn das System richtig verstanden worden wäre, hätten sich viele den Tango selbst erschließen können, denn infolgedessen würde der Unterricht per Figuren oder Sequenzen-Vermittlung ja eigentlich obsolet. Doch das Gegenteil geschah: „Tango Discovery®“ implodierte. Niemand verstand die Essenz dieses Systems, die Bücher mit den Fuß- und Schrittsymbolen wirkten wie Hieroglyphen – der Stoff erschien zu trocken und zu theoretisch. Offenbar verstand man einfach nicht, dass dieses Lehrsystem nur eine Analyse- und Arbeitsgrundlage war und erst durch viel Arbeit zur tänzerischen Weiterentwicklung führen kann. Natürlich ein großes Problem für ein Consumer-Publikum wie in Deutschland, in dem man sich lieber „Fertig-Bausätze“ (Tango-Figuren) verkaufen lässt.

Mauricio Castro wusste offenbar, dass die Bücher ohne praktische Anleitung wenig Sinn ergaben, und vermittelte daher in seinen Seminaren die eigentliche Essenz: den Bereich des „Tango Awareness“ und die „100% Improvisation“, also Bewegungs- und Entspannungstraining sowie Ad-hoc-Improvisation.

Damit wurde es tänzerisch ermöglicht, jede Tango-Figur oder Position aus dem Stand – ad hoc – zu tanzen, und nicht erst – wie sonst üblich – über eine Reihe vorbereitender Schritte, wie man es im Figurenunterricht praktiziert. Das ist also die Grundlage, worauf Chicho Frumboli in der Lage ist, jeden Musik -Akzent, wie z.B. Synkopen, aus jeder Position heraus, ohne feste Choreografie, perfekt zu interpretieren.

Wenn also jemand behauptet, Tangoschulen seien nur dazu da, Menschen in Kurse zu locken und zu binden, und Tänzer könnten sich den Tango allein erschließen, kann ich dem nur energisch widersprechen.

Das theoretische Wissen und das Arbeitsmaterial zur eigenständigen, tangoschulunabhängigen Entwicklung lagen mit diesen Büchern ja „offen auf der Straße“ – man hätte sie nur aufheben und etwas genauer lesen müssen.

Offenbar will das Publikum Tangoschulen!

Ich selbst empfand die Idee und die Arbeit mit ihm als genial. Doch dass Mauricio als Lehrer geldgierig, uncharismatisch, genervt und arrogant wirkte, wurde ihm wohl zum Verhängnis. Da sein Tanzstil bei Auftritten zudem – oft mit freiem Oberkörper – zwar technisch auf hohem Niveau, aber völlig ausdruckslos blieb, haben ihm manche das nicht verziehen.

In Buenos Aires hingegen hatte er mit seinem Tangoschulsystem großen Erfolg – besonders bei jungen Schülern, die in Sneakern und Basketball-Shirts eher an Streetdancer erinnerten.

Mir persönlich hat die Arbeit mit ihm jedoch enorm viel gebracht: ein tiefes Verständnis der Tango-Struktur, die mir Chicho & Naveira zunächst verheimlichten. Erst als Chicho Frumboli seine eigene Lehrmethoden in Workshops für Musiktraining öffnete, wurde mir klar, dass auch er nun endlich seinen Basic-Unterricht auf diesem Prinzip aufbauen wollte.

Meine Erfahrungen mit Tango-Discovery®

Als ich nach einer langen Seminarreihe bei Mauricio Castro versuchte, dieses System auch in meiner Tangoschule zu vermitteln, stellte ich schnell fest, dass es für das hiesige Publikum nicht geeignet war.

Aus folgenden Gründen:

- Der Altersdurchschnitt der Tangoschüler:innen ist in Deutschland höher als in Buenos Airs und es fehlte das Bedürfnis und die nötige Zeit, Tango theoretisch zu „durchdenken“ und zu verstehen.

- Die Bereitschaft, „Übungsmatrizen“ regelmäßig zu trainieren, war sehr gering.

- Die erforderlichen Übungszeiten waren für Durchschnittstänzer zu hoch.

- Das System ist für das Tanzen auf engem Raum nicht geeignet, da es nicht ronda-kompatibel ist.

- Die Übungen sind zu komplex und erfordern sehr viel Geduld sowie Fehlertoleranz von Lernenden.

Ich gab jedoch nicht auf. Es dauerte allerdings Jahre, bis ich daraus ein praktikables Unterrichtskonzept für Lernende vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenlevel entwickeln konnte. Ich musste Lösungen verwerfen, verbessern, wieder verwerfen und musikalisch anpassen. Ich bastle zwar immer noch daran, aber es ist inzwischen nahezu fertig.

Ich weiß jedoch, dass im Tango nichts jemals wirklich „fertig“ sein sollte, da er ein dynamischer Prozess ist. Die Tanzgewohnheiten in der öffentlichen Tango-Szene verändern sich ständig – leider in letzter Zeit nicht immer zum Positiven oder Weiterentwickelnden.

Wir kommen auf den freien Tanz zurück, stellen eine Verbindung zum freien Tango her und stellen folgende Frage:

„Wie frei kann sich ein Tango-Paar bewegen –unter einer Vorgabe – der Umarmung?“

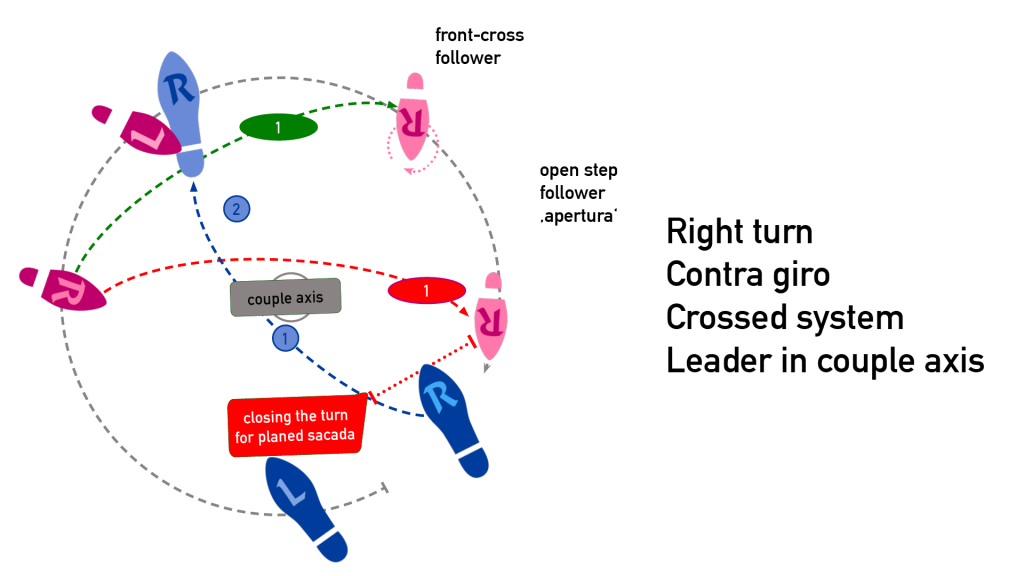

Umarmen sich Mann und Frau in der üblichen Tango-Umarmung, ergibt sich ein Schrittbereich um die gemeinsame Paarachse und in alle Raumrichtungen – jedoch auf viele unterschiedliche Arten. Jeder Partner kann sich mit jedem freien Bein in jede Richtung bewegen. (Nur dürfen sich beide natürlich nicht gleichzeitig rückwärts voneinander weg entfernen, da sonst die Umarmung aufgelöst würde.)

Betrachtet man die Bewegungsrichtung des Paares als Drehung um einen Punkt, setzen beide ihre Schritte gegenläufig um die gemeinsame Paarachse – also konträr zur Gehrichtung des Partners. Wir haben dann ein konträres Richtungssystem. Konträre Schritte verlaufen also nur in Rotationen, nicht linear, da das Paar sonst die Umarmung lösen müsste. Man könnte solche konträren Schritte auch als gleichzeitigen und gemeinsamen „Platztausch“ bezeichnen.

In einem linearen Richtungssystem hingegen verlaufen die Schritte beider Tanzpartner in dieselbe Raumrichtung.

Werden die Schritte also nicht gegenläufig, sondern linear in dieselbe Richtung – egal in welche – gesetzt, entsteht für das Paar eine Linie im Raum. Diese lineare Bewegungsart ist die häufigste und gefühlsmäßig einfachste, zugleich harmonischste Bewegungsform.

Das konträre Richtungssystem hingegen wird oft als unharmonisch empfunden, weil es neurologisch nicht unserem natürlichen gemeinsamen Bewegungsempfinden entspricht. Das ist der Grund, warum ein großer Bewegungsbereich im Tango häufig vermieden wird und die freie Improvisation dadurch um etwa die Hälfte reduziert und begrenzt bleibt. Man braucht eine lange Zeit, um diese gegenläufigen Richtungen im Körpergedächtnis als „normal“ zu verankern. Das ist auch der Grund, warum den meisten Tanzpaaren Drehungen und Giros mit Sacadas so schwerfallen.

Diese Lektion musste auch ich erst allmählich erkennen und in mein Lehrkonzept aufnehmen.

Musik als weiterer Faktor von Vielfalt

Bei aller möglichen Bewegungsvielfalt gibt es neben der Umarmung noch weitere Parameter: Zeit, Timing und Tempo – also die Rhythmik*.

Die Schritte werden im Timing zum Taktschlag oder Rhythmus der Musik gesetzt, damit sie synchron verlaufen. Und das Verrückte: Beide Tanzpartner könnten dabei unterschiedliche musikalische Interpretationen und Tempi tanzen.

Außerdem ergeben sich aus den möglichen Schrittpositionen zum Partner – rückwärts, vorwärts oder seitwärts, jeweils zur offenen oder geschlossenen Seite des Paares – noch mehr Variablen. Wenn sich also jeder Partner mit diesen drei Schrittpositionen konträr oder linear bewegen kann, ergeben sich rechnerisch 36 mögliche Schrittpositionen. Kommen dann noch verschiedene rhythmische Tempi der Musik hinzu, die jeder Partner individuell interpretieren kann, potenzieren sich die Möglichkeiten weiter.

Ich glaube, spätestens hier steigen schon die ersten Leser aus. Aber es wird wohl jedem klar, wie unendlich variationsreich und frei der Tango sein könnte.

Denkt man noch weiter, zeigt sich, dass der Tango durch diese Vielfalt mehr Bewegungsmöglichkeiten bietet als jeder andere Paartanz. Die theoretischen Optionen erscheinen nahezu unendlich, werden jedoch durch die Kapazität unseres Gehirns begrenzt – vor allem, weil viele dieser Möglichkeiten sehr viel Übung erfordern.

Alle Technik wird zum Selbstzweck, wenn man sie nicht der musikalischen Struktur und dem komplexen Rhythmus* entsprechend anpassen kann. Erst dann wird es Tanz.

Ein weiterer Parameter ist Geduld und Ausdauer – doch wer hat die schon, wenn man bedenkt, dass man dafür auch noch geschulte Tanzpartnerinnen benötigt? Je komplexer die Skills, desto geringer wird die Zahl der in Frage kommenden Partner:innen.

Das ist, so glaube ich, der eigentliche Grund, warum sich freie Improvisation nicht stärker durchsetzt.

* Bitte den Rhythmus nicht mit dem compás verwechseln!

Eine Botschaft an die Freestyle-Liebhaber

Wenn ich alle Bewegungsoptionen nun zusamengefasst habe, dürften den Freestyle-Anänger doch eigentlich die Augen leuchten.

Aber ich weiß: Klingt alles zu komplex, zu theoretisch und nach zu viel Arbeit. Wenn ihr das meint, habe ich folgende Botschaft an Euch Freestyler:

Ihr wollt zwar tänzerische Freiheit, aber nichts dafür tun? Sorry, dann bleibt’s eben oberflächlich.

Vermutlich, weil Ihr Tango-Unterricht oder konzentriertes Training als Unterwerfung betrachtet oder glaubt, komplexe Tänze „macht man mal eben so, genau wie damals in der Disco, so aus dem Bauch heraus“.

Oder vielleicht, weil so ein Blogger suggerieren möchte, dass autarkes Lernen besser sei, da die Bevölkerung in Buenos Aires den Tango ja schließlich auch selbst kreiert habe.

Doch die Mär, dass daraus – mir nichts, dir nichts – in kurzer Zeit bessere Tänzer entstanden seien, die nur in Gruppen vor sich hin probten, und dass man dieses Prinzip einfach auf das heutige Deutschland übertragen könne, ist ein Fehlschluss.

In Buenos Aires wurde in den 1940er-Jahren überall getanzt – der Tango lag in der Luft, im Äther, im Radio, in jeder Ecke der Stadt.

Doch praktikabel – die Ronda-Improvisation

Wenn man als Lehrender das Discovery-System begreift, kann man durchaus damit arbeiten.

Betrachtet man die Tanzsituationen innerhalb einer Ronda, erkennt man die Anforderungen an die zunächst rein räumliche Improvisation: ad hoc auf jede Situation reagieren zu können.

Das heißt: Mit welchem Bein bewegt sich gerade die Folgende in Ronda-Richtung, und wohin kann sie sich bewegen, wenn sie im Tanzfluss durch andere Paare behindert wird?

Wie man aus diesem scheinbaren Wirrwarr ein brauchbares Unterrichtskonzept machen kann, erkläre ich im nächten Teil B dieser Reihe

3 thoughts on “Gedanken über Tango Unterricht | 27. Teil A”

Schreibe einen Kommentar Antwort abbrechen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

[…] blogger colleague Gerhard, who in turn had been writing his post wrote in reaction to another blog article (from Klaus Wendel). Well, Gerhard’s story is quite the same all the time, but at least the […]

Lieber Klaus Wendel,

Vielen Dank für Deine Schilderung von dem Wiedererwachen des Tangos in der BRD während der 80er.

Zu dem Punkt von den sogenannten „Wilden“ hier noch eine Anmerkung. Auch wenn sich einige in der Vergangenheit mit raumgreifendem „Freestyle“ exponierten, und sich teilweise so auch heute auf der Bühne inszenieren, muss das nicht bedeuten, dass sie diesen Stil im Salon weiterführen.

So überzeichnen „Stravaganza“ mit ihren Bühnenauftritten den Tango als eine Art Auseinandersetzung zwischen den Partnern der in einer Art Geschlechterkampf gipfeln kann, oft mit hysterischen Zügen.

Vollkommen anders jedoch im Salon: dort tanzt Ulrike ruhig, konzentriert und mit beeindruckender Präsenz.

Allerdings scheint es so, dass es in der erwähnten „Gründerzeit“ der 80er im Salon deutlich anders zugegangen zu sein als heute. Stephan erzählte einmal, dass in den Anfangszeiten im „Metropol“ kein Abend verging, ohne dass mindestens zwei Paare intensiveren Kontakt mit dem Boden erlebten, was aber nicht als nachhaltiger Reputationsverlust empfunden wurde, sondern eher als „nature of the business“ verstanden wurde, da es ja jeden einmal treffen würde, im Sinne von „cuando te toca, te toca“.

Beste Grüsse aus dem 1. Bezirk

Tangovifzack

Lieber Tangovifzack,

vielen Dank für Deine Rückmeldung!

Was die Tanzfähigkeiten der „Freestyler“ auf der Tanzfläche betrifft, habe ich mich bewusst zurückgehalten – ich wollte schließlich keine pauschalen Urteile fällen. Auch zum Stil von „Stravaganza“ habe ich mich bislang diplomatisch ausgeschwiegen. Jeder darf selbst entscheiden, ob er darin eine künstlerische Performance oder schlicht ein sehr individuelles Verständnis von Tanz sieht.

Was jedoch die „Tango Bar“ im damaligen Loft des Metropol-Theaters am Nollendorfplatz betrifft, möchte ich doch ein paar Erinnerungen beisteuern – nicht zuletzt, weil Du Dich auf Stephans Erzählungen beziehst. Und da ich damals wirklich keinen einzigen Abend dort verpasst habe, darf ich mir wohl ein paar Anmerkungen erlauben.

Zu Beginn herrschte dort tatsächlich ein ziemliches Durcheinander – improvisiert wurde eher zufällig als geplant. Doch mit der Zeit entwickelte sich so etwas wie Floorcraft: eine vorsichtige Choreografie der gegenseitigen Rücksichtnahme. Der Groove wurde spürbar, die Kollisionen seltener, und es entstand ein erstaunliches Miteinander. Dafür sorgte vor allem der von Juan D. Lange geprägte Tanzstil, den viele übernahmen – elegant, musikalisch und platzsparend. Aber es war bei weitem noch nicht so organisiert, wie in heutigen Encuentros.

Eine Ausnahme bildeten allerdings die erwähnten „Freestyler“, allen voran Stephan Wiesner. Er und seine Partnerin Ulrike pflegten eine Vorliebe für ausladende Posen – gerne mit dem Kopf der Dame knapp über dem Boden. Das sah spektakulär aus, sorgte aber bei den Umstehenden regelmäßig für spontane Adrenalinschübe. Mal abgesehen davon, dass es seltsam aussah, dass ein Tanzpaar zur munteren Musik von Juan D’Arienzo Posen im Stillstand pflegte – musikalisch wirkte das nicht gerade. Auf einer vollen Tanzfläche war das schlicht akrobatisches Hochrisiko. Man tolerierte es, aber Beliebtheit sieht anders aus.

Auch musikalisch war ihr Stil – sagen wir mal – grenzüberschreitend. Die Musik hätte durchaus auch in Moskau spielen können; der Tanz wäre derselbe geblieben. Ich erinnere mich an einige Diskussionen mit Stephan – doch Reflexion gehörte nicht zu seinen bevorzugten Tanzschritten.

Was die „durchschnittlich zwei Bodenkontakte pro Abend“ betrifft: Das ist eine maßlose Übertreibung. Während meiner ganzen Zeit dort habe ich genau zwei Stürze gesehen – einen wegen eines unglücklichen Kleidverhakens bei einer Rück-Sacada und einen weiteren bei einem Vals Peruano, als jemand über einen Fuß stolperte und eine eher ungewollte Bodenfigur zeigte.

Natürlich war die Atmosphäre manchmal lebhaft bis chaotisch – das Publikum war bunt gemischt, von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. Aber die Mehrheit der Tänzer:innen blieb von dramatischen Bodenkontakten verschont. Und mal ehrlich: Eine allzu strenge Tanzpolizei hätte die improvisationsfreudige Fraktion wohl ohnehin nur verschreckt.

Unterm Strich herrschte ein bemerkenswert hohes Maß an Toleranz – man nahm sich gegenseitig, wie man war. Und genau das war ja vielleicht das schönste an dieser Zeit.

Herzliche Grüße

Klaus Wendel | Stadtbezirk II Essen